本报记者齐欣文/图

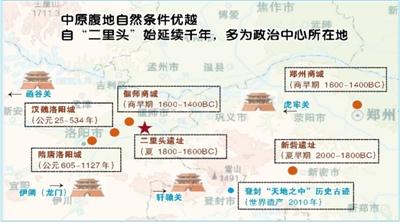

二里头遗址揭示的人类活动历史,晚于良渚,又早于殷墟,是研究中国早期国家和文明形态的重要对象,被学者们誉为“华夏第一王都”“最早的中国”。

伴随着殷墟和良渚已先后被列入《世界遗产名录》,二里头遗址在中华文明和中国上古历史中的地位及其相关研究成果,越发引人瞩目。

在许多资料和专著上,都能看到“杜金鹏”这个名字。

1982年至1995年,杜金鹏在偃师二里头遗址从事考古工作,亲历铸铜作坊遗址、制骨作坊遗址和祭祀遗址的发掘;随后又奉调进入偃师商城考古队。可以说他人生的大半岁月都是在洛阳与郑州之间的洛河沿岸度过的,其研究主要集中在遗址宫殿建筑、祭祀遗迹、文化分期、文化属性、文化传播和遗产价值等方面。

二里头遗址,寄托了许多中国人对自我认知的需求与期待。中国独有的、持续数千年的历史记载,使得中国式考古发掘形成了独有的实史互证方法,有着成熟的理论体系——殷墟和甲骨文的发现与辨识结果,充分证明了中国历史记载“所言不虚”;但接下来的情况是,中国考古学者又发现了二里头遗址,那么这个“最早中国”,是不是“夏商周”中的“夏”呢?

作为一种文化现象,尚在持续的争论对“最早中国”产生了影响吗?公众应该如何理解二里头遗址的考古成就?人民日报海外版“世界遗产”版记者为此采访了杜金鹏(以下简称“杜”)。

记者:如果让您用一句话,简单明确地总结对二里头遗址的判断,怎么表达?

杜:二里头遗址是最早的中国,“最早中国”姓“夏”!

记者:这个“最早中国”,规模有多大?

杜:60年来,二里头遗址累计发掘面积达4万余平方米,但这只占总面积1.75%。经过持续的发掘与研究,目前对二里头遗址的范围、布局、内涵、年代等已有基本认识,对其王朝属性也有大致共识。

记者:最新的考古工作,有没有令人惊喜的发现?

杜:有啊。近20年的发掘面积,合计约1.3万平方米。新的学术理念与方法开始应用,宫城、井字形城市干道和工城的发现意义重大。同时对周边聚落群和历史环境调查,也进一步凸显了二里头遗址的重要地位。目前正在持续进行的宫殿区建筑基址的发掘,极大丰富了关于宫殿建筑布局、年代、演变之认识,也为深入研究二里头遗址性质,提供了新材料。

记者:“良渚”申遗成功后,“二里头”越来越受到关注。当地民众预计会从文化价值中受益吗?比如会出现目前很火的“国家公园”吗?

杜:这会是一个逐步相互促进的过程。为了保护二里头遗址,当地居民付出甚多,理应得到回报。二里头遗址考古成果非常丰富,有很多的展示利用潜力与前景。尤其是宫殿区、祭祀区和手工业作坊区的诸多文化遗迹遗物,具有重要的文化、科学价值,也有极好的展示利用条件。因此,即将开放的二里头考古遗址公园和二里头夏都遗址博物馆,将向人们全面展示二里头遗址文化内涵和价值,也将为当地民生改善和社会发展做出贡献。

记者:关于二里头文化是否为夏文化、二里头遗址是否是夏都遗址,至今在学术界还存在争议,而且公众也都参与了进来,甚至分成了“阵营”?

杜:哪有那么夸张。确实存在不同意见,但学术讨论是好事。我要再次表述一下自己的判断:即现有考古发现表明,与史传夏王国最为符合的考古学文化,就是新砦·二里头文化——更确切地说新砦文化可能是早期夏文化,二里头文化可能是晚期夏文化;二里头遗址应该是夏都故墟,是最早被叫做“中国”的国家对象。

即便其他一些更早的考古学文化被认为进入国家文明阶段,也不宜称为“最早中国”。

记者:除您之外,还有多少考古学者也持这个观点?

杜:据我所知,支持这个观点的“肯定方”占大多数,“存疑方”为少数。这是“夏商周断代工程”以来的学术现状。当然,学术问题的争议不能简单地以人数多寡论是非。但我自己是坚定的“肯定派”。《中国考古学·夏商卷》和拙著《夏商周考古学研究》皆可为证。

记者:到底在争什么呢?是对“最早中国”有争议吗?

杜:不是。考古发现和研究表明,二里头文化已是比较成熟的国家文明。遗址的规模、内涵证明它是一代王都遗址。因此,二里头文化是现知商王国文化之前代王国文化——这是中国考古界的共识。

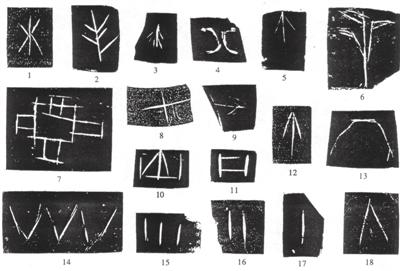

目前大家争论的焦点是证据。“肯定方”认为从历史年代、都邑地望、文化内涵等方面,推论二里头文化可能为史传夏王国之文化遗存、二里头遗址是史传夏王国都邑遗墟。而“存疑方”则认为二里头文化、二里头遗址尚未发现可自证为夏王国遗存的文字证据——殷墟发现了记载商王名号的甲骨文,成为殷墟是商王国都邑遗墟的最有利证据——因此不宜轻易将现有考古学文化、遗址与文献记载中的夏王国直接对号入座。

记者:如果运气不好,始终没有发现文字证据,会影响“最早的中国就是夏都”的判读吗?

杜:不会。考古不是算命,除了文字,还需要许多证据来支撑。多重证据相加,现在已经非常靠近肯定的结论了。

记者:如果二里头遗址不姓“夏”,那她姓什么呢?

杜:很多人把这场学术讨论理解为完全对立的两种学术观点的辩论,这是不对的。这场关于二里头文化、二里头遗址历史文化属性的讨论,实际上并不是“夏”与“非夏”的争议,而只是关于现阶段对相关问题如何表述更加科学、合适之商榷。因为,在下述问题上,双方是完全一致的:二里头文化是进入国家文明的文化遗存,是时间上位列商王国文明之前的王国文明;二里头遗址是王国都邑遗墟,其时间位列商王国最早都邑之前。正因如此,“存疑方”才大力倡导二里头遗址“最早中国”说,并认为如果一定要追问二里头文化、二里头遗址的历史文化属性,那么最有可能是夏王国文化、夏王国都邑——只是缺乏文字实证。

记者:围绕“最早中国”是不是夏都的争论,其实是东西方不同的考古方法论之争?

杜:是的,争论的背后,都是对方法论的质疑。比如,考古学文化与历史学人物事件的对证关联,是否科学?一些欧美学者强调考古学纯洁性、主张就物论物;而大部分中国学者主张透物见人,把考古学纳入历史学范畴。看起来前者似乎更客观、审慎而科学,其实这在很大程度上是国情不同、学术背景不同而形成的不同学术理念——由于缺乏必要的历史文献记载,许多国家的考古发现是无法与当地古史相联系、印证的。而中国在这方面则有得天独厚的条件。再比如,考古学文化与历史学人物事件的对证关联,需要多少、多硬的证据?所谓的“自证”证据——本身的文字证据,在考古学上其实是可遇不可求的。

现在,“肯定方”给出的是“推论”;“存疑方”追求的却是“结论”。

首页

首页