大河报·大河客户端记者 周斌 实习生 张云

引子

“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。”眼前这数百年前满是虫噬痕迹的纸片,分明洋溢着中国文人黄金时代的意气,流淌着两个不世出的伟大生动灵魂。千年前,北宋汴梁城一位刘姓博雅好古者求苏轼草书《醉翁亭记》,佳作得以传世,惜于明代焚毁;千年后,仍然是开封一位刘姓博雅好古者由南宋都城杭州,将此佳作之明碑拓片购回。千古奇缘,令人唏嘘。

24片与原刻石碑同等大小的明碑拓片

24片与原刻石碑同等大小的明碑拓片,残缺破损的纸张已经斑驳泛黄,上面多有虫蛀的痕迹。这份拓片仿佛一位老者,在经历了千年岁月的风霜洗礼,经历了世人们的几番辗转后,缓缓地从历史中走来,向我们诉说这背后的故事……

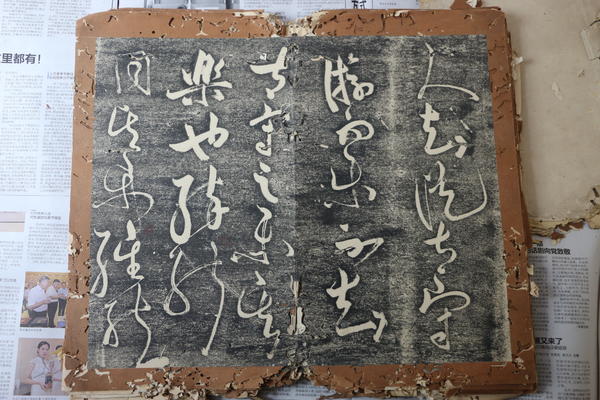

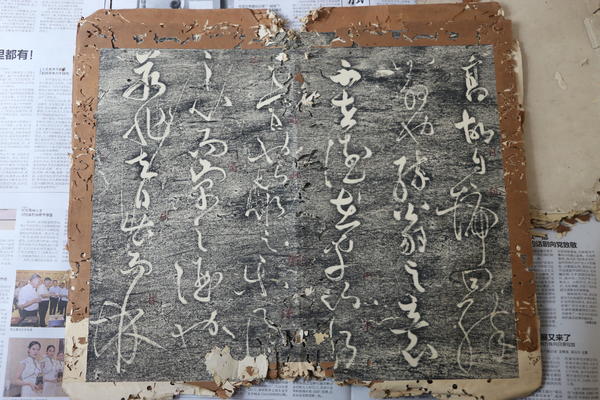

拓片记录的是苏轼草书欧阳修《醉翁亭记》,是唐宋八大家中两位亦师亦友的北宋文坛领袖的文书绝唱。

现藏拓本的开封史志研究者刘海永说,在这份拓本里,可见到的最近的题跋者为晚清至民国初期的大收藏家殷曾植。其中清楚的记述了这份拓本的来历:

“金石续编十五卷三页内叙明在河南新郑县石本后有赵文敏(赵孟頫)、宋昌裔(宋广)、吴文定(吴宽)、沈石田(沈周)、文三桥(文彭)、高文襄(高拱)、鄢陵刘巡及其裔孙汉黎、佑等九跋皆以为坡公真迹。

坡草书世不经见,此宝藏苏城殷曾植注,愚所藏此本坡公草书。字法精炼、活泼,犹龙飞舞。却为明拓文氏刻本。陆氏金石续编记载坡公草书醉翁亭记世不经见,可想此本甚属稀少,以此注明后辈子弟习学时,观此说明,谅可爱护,万勿轻弃,为此贴之幸也。岁次丙寅菊月三日,鹤隐庐主人记,苏城西街宝砚楼之南窗。”

今年5月初,刘海永在一古籍文献藏友群中偶然得知一位苏州藏友出售苏轼书《醉翁亭记》的明代拓本,在他犹豫之间就已被杭州一位藏友购走。刘海永万分懊悔,他通过卖家找到杭州买家温先生,说自己计划要写一本苏轼的书,十分喜欢这套拓片,问可有意转让吗?对方暂时不肯出售。7月初,温先生忽然答应转让拓片,刘海永问为何?曾在开封上学的对方说开封是他的第二故乡,他曾看过刘海永写的几本关于开封的书,觉得东西回到开封更好。就这样,刘海永苦苦找寻的这份明代苏轼草书拓本终于在7月初从“南宋”回到了“北宋”。

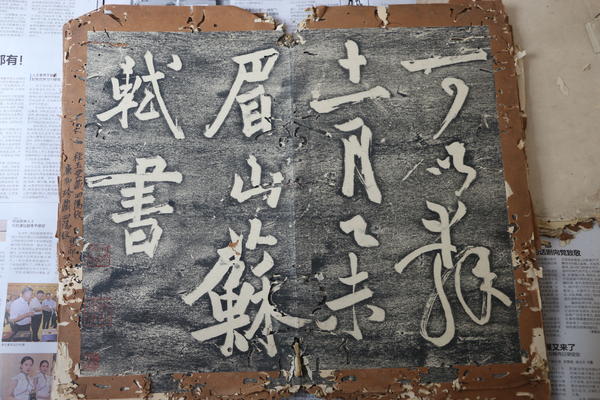

此拓本为明代文彭所刻,共计24片,苏轼所书醉翁亭记13片,记述写此文的缘由落款5片,其余6片为历代收藏家(赵孟頫、桐柏山人宋广、吴宽、沈周、文彭、鄢陵刘巡等人)的题跋。

世人皆知《醉翁亭记》是大家欧阳修的名篇,那么此拓本为何又是出自苏轼之手呢?这就要回溯拓片本身,从历史的脉络中来找寻它的来历。

滁州太守委托苏轼汴梁友人求书

宋仁宗庆历五年(1045年),支持北宋革新运动的欧阳修受到朝中保守党派的排挤被贬至滁州。被贬次年,任职太守的欧阳修在与滁州百姓出游时,抒发“醉翁”寄情山水,排遣苦闷的心情,遂成《醉翁亭记》。

佳作一出,一时间“天下莫不传诵,家至户到,当时为之纸贵。”滁人们更是视为至宝,庆历八年(1048)三月,由书法家陈知明首次将此作刻于亭石之上,立于滁州。

到了宋哲宗元祐六年(1091),曾经的刻石由于历史的风蚀和长期拓印变得越来越浅显模糊,为了能将此更好地保存流传,当时在职的滁州太守王诏偶闻开封府的刘季孙与苏轼私交甚好,便拜托刘季孙前往颍州探访苏轼时,请苏轼重书此文。这件事情在拓片中,苏轼的题拔里也有记载:

“庐陵先生以庆历八年三月己未刻石亭上,字画褊浅,恐不能传远,滁人欲改刻大字久矣。元祐六年轼为颍州,而开封刘君季孙请以滁人之意求书于轼,轼于先生为门下士,不可以辞。十一月乙未眉山苏轼书。”

求书者刘季孙何许人?

刘季孙,字景文,北宋将门之后,为人博雅好古,忠义豪迈,是苏轼的知己好友,被苏轼誉为“慷慨奇士”,在《苏轼全集》中可以看到多处苏轼唱和刘季孙的诗文。

刘季孙去世后,公元1097年正月,苏轼在惠州作《书刘景文诗后》如此评价他的这位好友:“景文有英伟气,如三国时士陈元龙之流。读此诗,可以想见。其人以中寿没于隰州。哀哉!哀哉!昙秀,学道离爱人也,然常出其诗,与余相对泣下。丁丑正月六日。谨题”

苏轼追忆挚友刘季孙,常盈满悲戚之情,他在《记刘景文诗》中称赞他“慷慨奇士,博学能诗。”刘季孙死的时候,苏轼曾寄诗悼念曰:“四海共知霜鬓满,重阳能插菊花无?”“死之日家无一钱,但有书三万轴、画数百幅耳。”这是苏轼对刘季孙的记述。

刘海永向记者感慨:自己竟和千年前的这位同姓名士何其相似!20年来,他收集开封文献,千金散尽,故纸无数,苏轼草书拓片的归来是他自去年发起“开封文献回家”倡议以来最得意的事情了。

传世佳作竟被置于“涂泥践踏中”

苏轼受邀共作了两篇,一篇为楷书,由刘季孙交还给王诏,用于滁州刻石。另一篇则是苏轼酒醉性起,以真、行、草间用字体写成的草书《醉翁亭记》,被刘季孙秘藏,当时未见世刻石。刘季孙死后,此长卷便辗转流传至民间。一直到了元朝元贞二年(1296)四月,此卷再次现世。在赵孟頫的跋文中得知,此时长卷为赵子固家藏之物,为其作跋时长卷归冯伯田所有。后历经数百年,陆续又由宋广、吴宽、沈周等人经手收藏并为此作跋。

直至明隆庆五年(1571),此长卷露世,被时任内阁大学士、吏部尚书高拱所藏,轻不示众。高拱在跋文中叙述了该草书长卷的来历:“一老佣入徽府,拾此于涂泥践踏中,祚以豆数斗易得。”原来珍贵的苏轼草书长卷曾是明代藩王徽府藏品,一个老佣人在泥泞中捡拾,用数斗米换得。

高拱视为至宝,当时的长卷由于长时间的保存不当已有了多处磨损,如若再不设法妥善保管,恐难以日久。怜惜墨宝的高拱恐真迹被毁,无法再让世人欣赏此宝,便决定要将此卷刻石立碑,保存下去。

此事便交由高拱女婿刘巡主持,刘巡请来了当时的名篆刻家文彭(明代文徵明之子)、吴应祈刻石,刘巡亲自校对,一字一句,不敢疏忽分毫,历时两月完成此工。所刻石碑共24面,每面纵越37厘米,横约50.2厘米。石刻完成后不久,高拱出事,石刻被刘巡带回家乡河南鄢陵,立于刘氏祠堂之上。高拱手中的真迹,后被内阁首辅张居正所有,张氏家族败落后,长卷真迹归入明代宫中,最终失于宫中大火,一代珍宝,毁于朝夕。

所幸刘氏家族所藏的碑刻得以幸存,苏轼草书的《醉翁亭记》得以拓本的形式继续流传。到了清朝康熙年间,高拱后人高有闻发现“今鄢石留存日久,渐以模糊。”高有闻藏旧拓一卷,完好如故,“因念吾家旧物,恐久而愈失其传,构工重勒上石,以垂示子孙。”

高有闻用其拓本重新刻石,立于新郑高氏宗亲祠堂。如今已被郑州市博物馆收藏。而鄢陵刘氏祠碑却因历史原因,年久失传,无处可寻。苏东坡草书的《醉翁亭记》自明代刻石后,刘氏家族保护极好,留世拓片极少,更显刘海永此次获得的明代拓本珍贵之极。

字法精炼似游龙飞舞 淡墨轻拓如淡云笼月

刘海永在谈及此份明代拓片时,提到拓片中存有的后世题跋显示,最近收藏者应为晚清至民国初期的大收藏家殷曾植,此人在作跋时提到“坡翁草书世不经见”,嘱托“后辈子弟万勿轻弃”。

由于苏轼书写此作时一气呵成,连贯到底,部分字体难以辨识,故拓片中存有的65处红笔标注恐是殷曾植在临摹把玩中亲笔标注而来的。此外拓本中还有“种玉堂藏”、“廉卿珍藏”、“殷曾植考藏金石书画考证印”等历代多位收藏者的藏印,廉卿就是张裕钊,近代散文家、曾国藩的学生,被康有为誉为“千年以来无与比”的清代书法家。可见此份拓本经手收藏者之多,藏品流传有序。

苏轼曾说“吾书虽不佳,然自出新意,不践古人,是一快也。”他的草书存世不多,细赏这份拓本,可见此篇字法缜密精炼,无一字松懈。一笔一划透出力度却又不失灵动洒脱。整篇文章真行草兼施,错落有致。一个“声”字更是神来之笔,末笔贯穿整行大半,真如泉水泻于两峰之间,顷刻而下,奔流远去。真正做到了苏轼自己所言的“出法意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”

赵孟頫评其书法云:“潇流纵横,如绵裹针,外柔内刚。”在其《松雪斋》中云:“余观此帖潇洒纵横,虽肥而无墨猪之状,外柔内刚,真所谓绵里裹铁也。”明代文学家王世贞评:“苏书《醉翁亭记》,结法遒美,气韵生动,极有旭素 屋漏痕意。”

中国书法家协会会员,开封市作家协会副主席张晓林在欣赏此拓本谈及苏轼此作时称,此作书法在写作时用笔丰腴,结体扁平,灵动脱俗。此篇行草体展现出苏轼既有对书法名家王羲之、王献之、颜真卿学习的痕迹,又有对同时代黄庭坚、米芾等好友笔法的借鉴,更难得可贵之处在于,此篇的字里行间还若隐若现的含有原作欧阳修的笔法。对于一生敬重的恩师,苏轼此作《醉翁亭记》既写其文,又参其欧的笔法,实属不易。

此外关于拓本,刘海永还谈到这份明拓为蝉翼拓,是精拓法之一。相比于以往黑底重墨的乌金拓展现出来的字体生硬失真,此拓法用墨极淡,犹如知了的羽翼。用至薄之纸,遵循着浅则受益,深则受害,浅则出巧,浓则出浊的原则淡墨轻拓,最大程度的保存了原作笔触的细腻、自如,使拓面更加鲜活有变化。帘纹清晰可见,字口白如冰霜,让人有见此拓本如见实物之感。

河南鄢陵县档案馆现珍藏了一份苏东坡草书《醉翁亭记》碑帖石刻拓片,为硬板纸绢面、分页成册装。而刘海永此次寻得的拓片则为明代原石碑大小等同的完整拓片,最大程度的保留了苏轼原作字体的样貌、间距,对苏轼书法的研究具有珍贵的历史价值。

欧文苏字,成就千古佳话

宋代是古代文学史上人才辈出,发展繁荣的一个朝代,欧阳修、苏轼,皆是宋朝历史上赫赫有名的文学大家。极强的人才意识,重文轻武的国家政策使得一批批整体化的人才队伍在文坛政坛显露头角。外“弱”内“强”的宋朝赋予了文人以风骨,也令文人推动了历史的进程。

嘉佑元年(1056),二十一岁的苏轼进京求仕,及第后拜师欧阳修。极其欣赏苏轼才华的欧阳修曾道“此人可谓善读书,善用书,他日文章必独步天下!”这位眉山士子没有辜负老师的期望,在书法和文章上都取得了很大的成就,确实做到了“独步天下”。

河南大学文化传承与创新研究中心副主任郭灿金告诉记者,这份珍贵拓片见证了欧阳修与苏轼两人之间亦师亦友颇为深厚的关系。

于苏轼而言,欧阳修是发现其才华的伯乐,是恩师,是兄长。此碑书是在欧阳修逝世近二十年时,苏轼所做。已是暮年的苏轼在此时书写先师的传世佳作,自然拥有不同于寻常人对欧阳修的一份怀念。在相似的人生境遇下,带着文书俱老,人生俱老的相似心境,书写此书,内心对恩师是怎样的缅怀与追忆。也正是由于苏轼的此次书写,后经世人刻石、拓印,才让此作更长久的流传下来,成为一篇千古传诵的佳作,“欧文苏字”也成为了后世的一段佳话。

初识苏轼的欧阳修曾称,三十年后,世人将只记得苏轼而不再记得欧阳修。结果历史向我们证明,千百年过去了,世人不仅记得苏轼,也未曾忘记过欧阳修。这份欧文苏字的拓片见证了宋朝时期一代文人之间的情义,也记录了一个不可复制年代的斑斓风华。

“我们与欧阳修、苏轼,与繁华的北宋光景,中间也许仅仅是这一张宣纸的距离。”刘海永说。

首页

首页